電装DIYの知識

エンジンルームでACC電源が見つからない時の対処法

車外のLED取り付け時に、よくある困りごと。できるだけ近くでACC電源やIG電源を取りたいが、エンジンルーム周りでACC電源は取れないことが多い。でも室内側からエンジン側まで、配線を通すのはとても面倒。そんな場面で役立つ方法を紹介。

エンジンルームはACC電源が取れない車種が多い

-

デイライトなどを付けた場合は、エンジンルーム周りでACC電源やIG(イグニッション)電源を探す人が多いと思いますが……、

●レポーター:イルミちゃん

-

エンジンルーム周りでは、ACC電源は取れないことが多いんですよね。

●アドバイザー:エーモン 中塚研究員

-

そういう場合は、どうすればいいのでしょう?

-

室内側のヒューズなどからACC電源を取り出して、それをエンジンルームに延長してくる方法がありますが……、

-

これは、配線を通すのがけっこう大変なんですよねぇ。

-

そうなんですよ。純正配線の通り道はすでにギチギチなので、防水キャップに穴開けなども必要になったりします。

-

初心者には敷居が高いコースですね。

-

カンタンにやる方法もあります。ユニットを使うんです。

-

ユニットって?

-

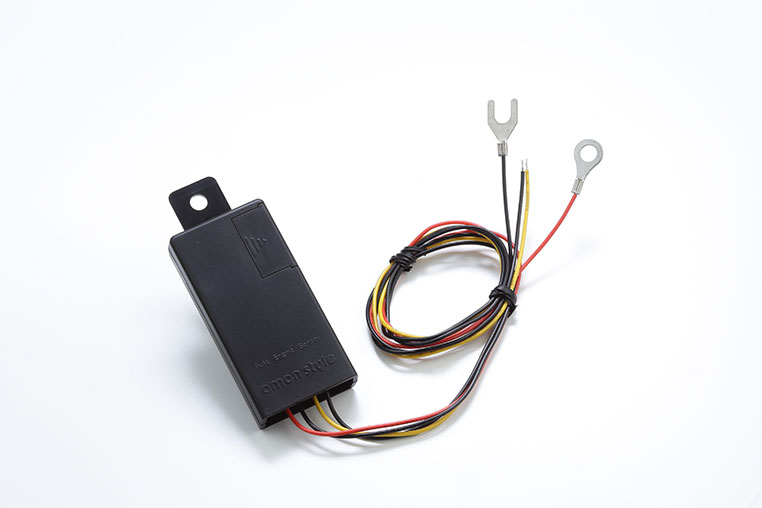

エーモンの「エンジン連動ON-OFFユニット」は、まさしくこの用途のために作られたような製品ですので。

-

これは、どういうユニットなんでしょう?

-

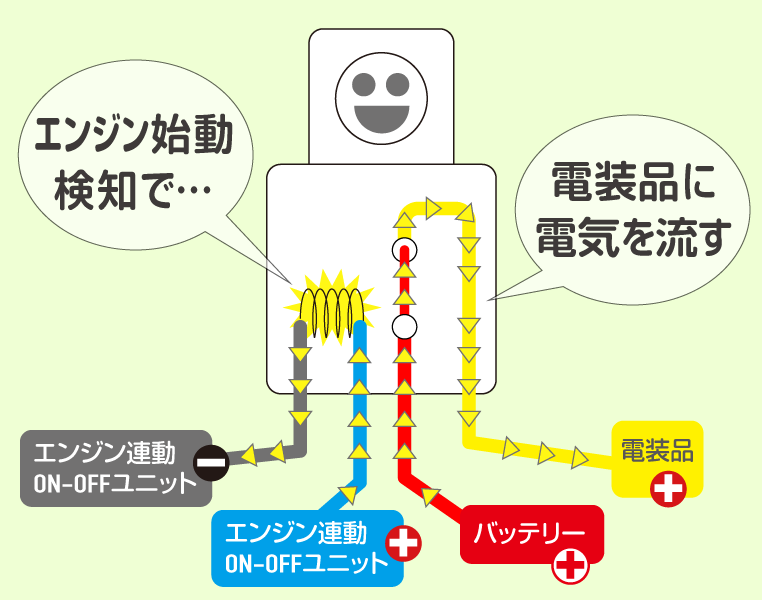

まずエンジン連動ON-OFFユニットをバッテリーに直結する。そしてユニットの出力線を、電装品につなぐんです。

-

ほほう。

バッテリーに直接つないでしまんだ。 -

このユニットはエンジンのオン状態とオフ状態を検知して、エンジンオフになったら電源を遮断します。

-

つまりこのユニットを経由してデイライトを付けた場合は、エンジンオフでデイライトが消灯するわけですね。

-

そういうことです。結果として、ACC電源(またはIG電源)を取ったのと、同じ挙動になるのです。

-

これは便利だ♪

-

注意点としまして、対応しない車種もあります。エーモンのWebサイトで「エンジンON-OFFユニットが使用できない車両リスト」を載せていますよ。

-

ところでこのユニット、なぜエンジンのオンオフを検知できるんでしょう?

-

電圧の微妙な変化を検知しています。そういう仕組み上の理由から、アイドリングストップ搭載車やハイブリッド車だと、不可の車種も多いんですが。

-

一部のガソリン車でも不可のケースがあるようなので、上記のリストで確認しましょう。

室内側からエンジン側への配線通しは難易度が高め

エンジン連動ON-OFFユニット

エンジン始動と停止を自動検知して電装品をオンオフできる、エーモンの「エンジン連動ON-OFFユニット(2850)」

エンジン連動ON-OFFユニットを使うときの注意点

-

デイライトなどの電源用にエンジン連動ON-OFFユニットを使う場合は、電流量に注意が必要です。

-

と言いますと?

-

ユニットが出力できる電流は最大500ミリアンペア。左右デイライトにつなぐことを考えると、片側で250ミリアンペアまで、ということになります。

-

ええ〜っと、デイライトだと、250ミリアンペアを越えるものもある?

-

高輝度(明るさ重視)のタイプだと、あり得ますね。

-

その場合、使用不可になってしまう?

-

いや、4極リレーを併用することで、解決はできます。

-

あー、なるほど! 「リレーの使い方入門╱回路のしくみ」の話を組み合わせるんだ。

-

今回のケースですとユニットの入力側をバッテリーにつなぎ、ユニットの出力側の線を、リレーとつなぎます。

-

リレー側から見ると、上の図のようなつなぎ方になりますね。

-

そうすると、ユニットがエンジンオンを検知している間だけ、バッテリーの電気を電装品に流せます。

-

アンペア数の大きい電装品を車外に付けるときは、このやり方が便利です♪

4極リレーとの接続図

DIY Laboアドバイザー:中塚雅彦

カーDIY用品メーカー・エーモン広報担当で、エーモンの顔と言える人物。端子や配線コードの仕様など細かいところまで深い知識を持っているので、DIYラボでは「電装DIYのきほん」に関する記事を担当。中塚ハカセ、とも呼ばれている。

関連記事

ニュース&コラムの記事一覧へ

ニュース&コラムの記事一覧へ